作者:李晓

英雄多悲歌。确实,但凡被历史所铭记的人,皆有一段跌宕起伏的人生。而这种“跌宕起伏”,多由个人际遇与时代大势共同作用而成。林则徐,便是如此。这些天,在福建福州、广东虎门、新疆伊犁的一些纪念馆中,前来悼念的人络绎不绝。人们赶来纪念他、瞻仰他,到底是因为什么?我们在作家郭雪波创作的《山之巍峨——林则徐传》一书中寻找答案。

要理解历史人物,肯定要关注其所处的时代背景。十九世纪初期,西方资本主义得到迅速发展,并进行全球性掠夺。而坚持闭关锁国政策的清政府,仍旧幻想“天朝上国”的美梦。可殊不知,在科技、国防等综合实力皆落后的情况下,大而不强的旧中国,早已被侵略者视为囊中之物。而倾销鸦片,便成了他们牟利、殖民甚至挑起战争的一个借口,至于何时、何地、以何种方式,完全由他们的坚船利炮说了算。

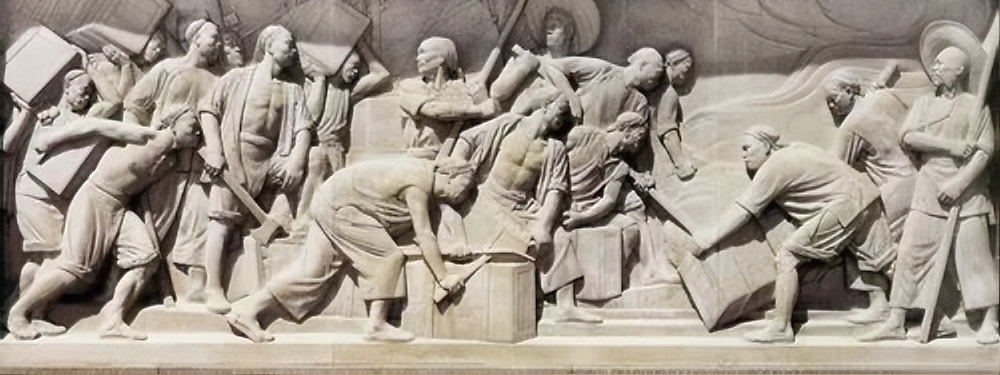

置身这样的时代,昏昏欲睡者有之,睁眼看世界者也有之。以林则徐为代表的一批士大夫,率先看到了这一危机,并希望能为国家、为百姓来尽忠言、扛担当,做一些力挽狂澜之事。而做事的契机,便是——销烟。

对于销烟,清政府的态度是摇摆不定的。一方面,由于统治阶级内部不少官员从鸦片中渔利,销烟势必会触动相关利益,影响其统治根基;另一方面,清政府也忌惮由此带来的西方国家的武力对抗,唯恐产生外部危机。说到底,是否销烟,取决于能否维护封建王朝的稳定统治。而林则徐的态度是坚决的,他的出发点是百姓、是国家,当然也有作为士大夫,对于“忠于君王”的一种考量——若再任鸦片泛滥,几十年后中原将“无可御敌之兵”“无可以充饷之银”。没曾想,奏折中的这句话戳中了统治者的“最担心的事”,销烟得到了当朝的支持。

当个人理想与家国需要融为一体,个人的价值才能得到最大程度的凸显,这也是一个胸怀大志之人所期望拥有的人生机遇。虽然在这一过程中,仍旧有佞臣弄权,有烟商的抵抗,也有各种错综复杂关系的掣肘。但是,此时的林则徐是意气风发、勇往无前的,而这一壮举,也成就了他人生的高光时刻。他兑现了自己的价值,也完成了历史交给他的使命。

但是,统治阶层内部的摇摆不定确实为日后埋下了隐患。在虎门销烟之后,清政府急于给内外利益牵涉方一个交代,林则徐最终成了封建王朝维护自身统治的牺牲品——他被贬镇海,次年又发配新疆,途中又赶赴黄河戴罪治水……虽然身陷囹圄,他的身后依旧有一座座足以载入史册的丰碑:黄河安澜、屯田固边、兴修“坎儿井”等等。也正是这一时期,他作诗言志:苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。的确,处庙堂之高当有为,谪居于江湖仍旧有为。一个人的境遇或有不同,但一个人的志向、追求以及为之所努力的心气始终未变。这种精神,是中国传统儒家思想观念的价值追求,也是一位开明士大夫阶层典型代表的实践探索。这,或许才是百姓将他铭记于心的根本所在。

翻阅史册,如此人物还有很多。范仲淹、韩愈、辛弃疾等等,这些历史人物或许暂处人生的低谷,又或是因为时局不利暂被岁月所封尘。但是,长远来看,当历史的尘埃被一层层剥蚀,那些伟岸的身影会再次伫立,那些高尚的思想会重绽光芒,那些不朽的脊梁会在百姓的心中傲然挺立。林则徐,就是这样一位被百姓托举的英雄。青山依旧在,几度夕阳红。他的人生也将如青山一般巍峨。

专业在线股票配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。